面對科技巨頭,社群媒體的下一步?

社群媒體平台在二十年發展後,已逐漸失去早期社交本質,這篇文思考如何發展以公共利益為導向尋求替代性發展。

本文發表於影響力編輯室專欄。

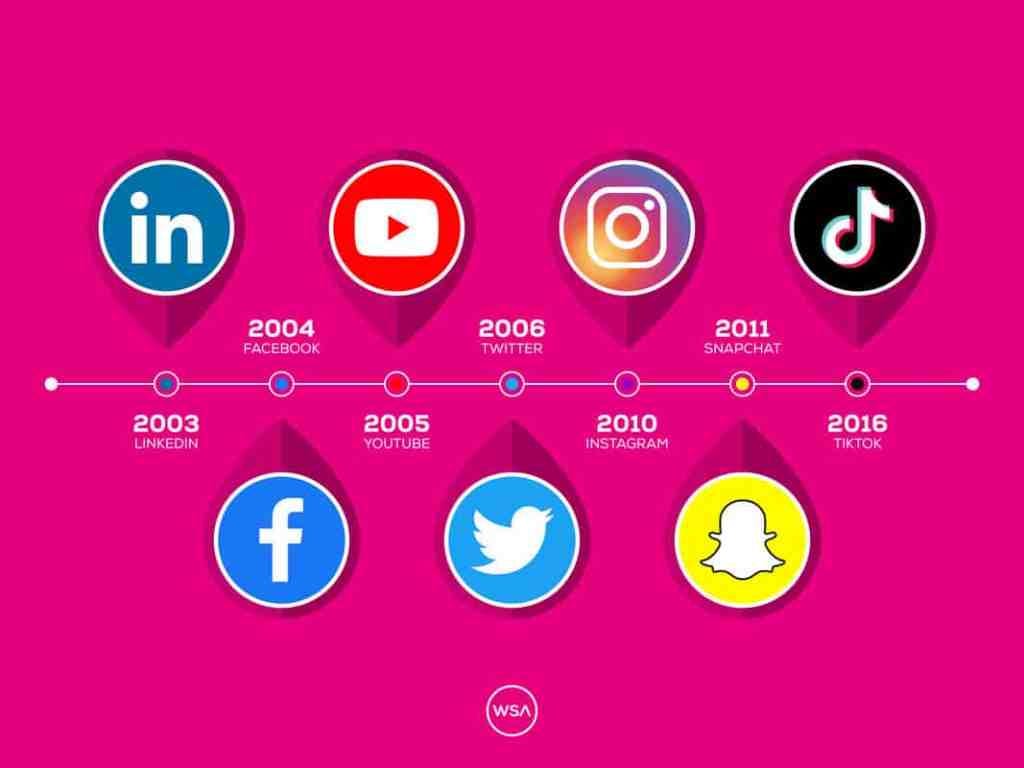

社群媒體平台經過過去 20 年的發展,已經呈現與最初完全不同的樣貌。當初臉書發明並被大家所廣泛使用時,最核心的使用情境仍是以社交為主,人們可以在網路上和自己的親朋好友互動、維繫關係。然而,現在的社群媒體逐漸失去了早期「社交」的本質,更多使用者逐漸習慣成為內容的被動接受者,而非主動參與對話或互動。在這樣的背景下,許多人開始思考我們是否應該尋求轉變了?

影響力編輯室接下來將以「替代性社群之路」系列文章,希望透過現況的挑戰、困境,和大家一起討論「未來的社群媒體應該長什麼樣?」

現今社群媒體平台的困境

🗣️ 演算法造成的「回聲室效應」

社群媒體平台當然希望讓他的使用者留在平台上的時間越久越好,我們常聽到的演算法,就是透過你的使用習慣,交由系統判斷你會喜歡什麼樣的內容,並且不斷把這些內容推薦給你,讓你不斷地留在平台上看下去。

可以一直看到自己有興趣的內容聽起來沒什麼不好對吧?如果使用者只是為了看些娛樂性的內容當然沒有問題,但當我們已經習慣從社群媒體接收和公眾事務、時事等資訊時,這樣的機制就容易使我們只能看到與自己相近的觀點,而沒辦法看到更多元、不同的聲音。

這樣的效應又被稱作「回聲室效應」,形容使用者被困在演算法中,不斷地聽到、看到類似的內容,最後大家便漸行漸遠,更難產生有效的對話、取得共識。這也反映在社群使用者的實際感受上,根據 2024 年的台灣網路報告,有高達 82.12% 的台灣網路使用者認為,網路上的留言環境整體是呈現對立狀態的,而且這個數據有逐年升高的趨勢。

🗳️ 政治操弄與影響力的集中化

還有另外一個大問題是,現在的社群環境局限於幾個主流平台,掌握在私人企業、甚至個人手中。舉例來說,在 2024 美國大選競選期間,光是馬斯克 (Elon Musk) 一個人在 X 平台的推文觀看次數,竟然是所有美國國會議員加起來的 15 倍之多!

除了像馬斯克這樣的科技巨頭以外,平台上的網紅、影響力者,在掌握流量的同時也掌握了議題的話語權,我們已經多次看到網紅運用自身流量發生、對社會議題進行評論,但卻因為缺乏專業度、甚至看了錯假資訊,反而對社會造成負面影響的案例。

當社會議題的討論主導權掌握在少數影響力人士或網紅手上時,公眾很難即時、有效地理解現況並進行討論。舉例來說,2024 年台灣總統大選期間,有網紅發布誤導性的言論,因缺乏即時有效的應對,導致許多閱聽人接收到錯誤訊息,逐漸產生對選舉制度的不信任,甚至引發對民主制度本身的質疑。

許多調查也發現使用者們正認知到這個困境,像是聯合國教科文組織針對網路假資訊的跨國研究報告發現,人們認為在眾多資訊管道中,社群媒體的資訊是最不可信的。而在台灣的情境中,則是有超過七成的使用者認為,網路上針對公眾事務的資訊,很多背後都是特定組織在進行操弄。

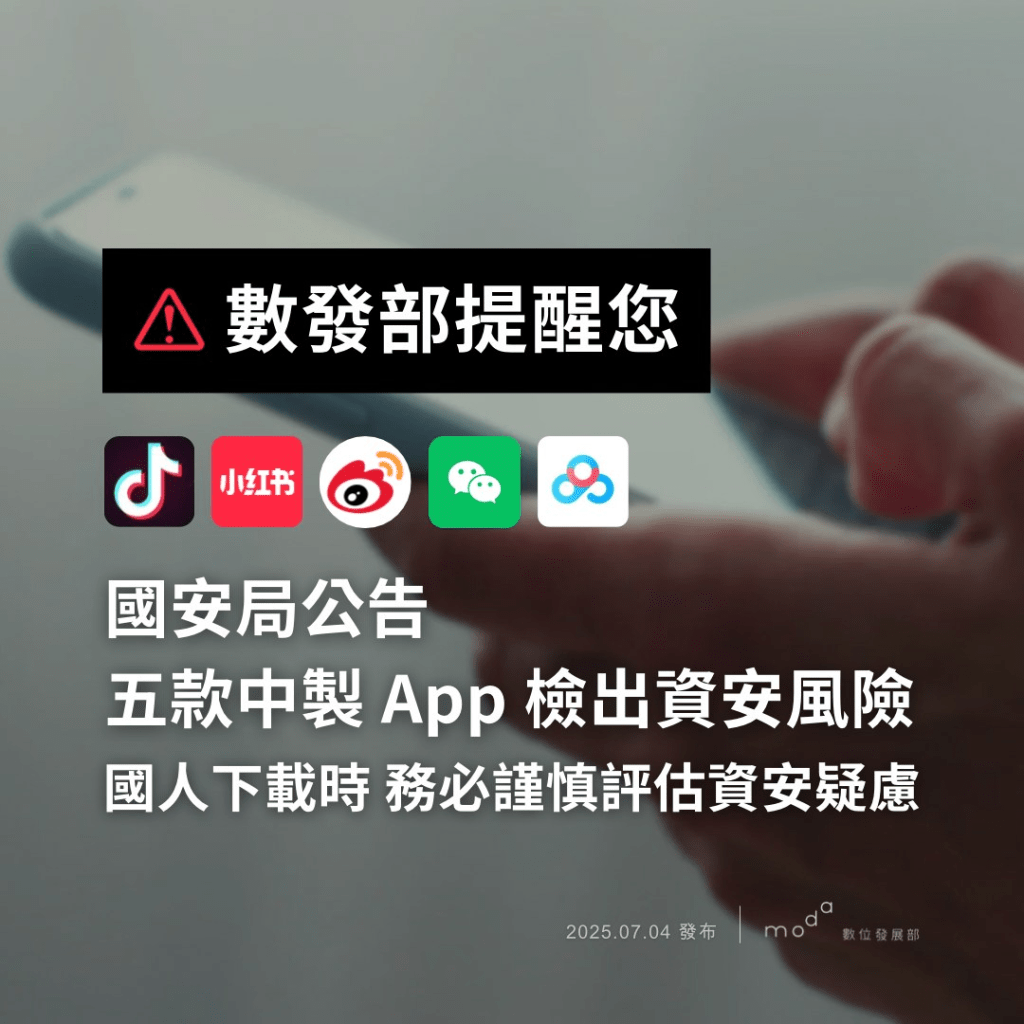

💻 平台的言論審查與資料安全問題

另外,平台本身用什麼策略處理自己的扮演的角色也是一個議題,像是臉書就不斷被人質疑,是否有針對用戶的言論進行審查,像是透過演算法降低政治性或特定立場的內容觸及率。更明確的例子,也有像是抖音被證實將用戶資料傳送至中國,遭到各國政府開罰、甚至勒令出售的情況。

有關這些狀況,台灣不僅無法獨善其身,更是處於挑戰的最前線。先前,臉書前員工吹哨揭露並於美國國會作證,公司與中國政府達成協議,主動審查與台灣、香港有關的敏感內容。此外,根據國際智庫「民主多樣性機構 (The V-Dem Institute)」的調查,台灣因特殊的政治環境,早就成為全球受到來自中國錯假訊息影響最嚴重的國家之一,資訊戰的強度遠超過其他民主國家。

對社群媒體的未來想像

🥸 我們曾經做了什麼嘗試?

縱觀這些挑戰,社群媒體雖仍具備高度影響力,但作為公共討論與社會參與的環境顯然有諸多缺陷。這不禁讓我們思考,若希望未來社群媒體能扮演更健康的公共角色,我們應該怎麼做?

因應這些挑戰,過去幾年來各國政府、民間團體試著透過不同的策略回應。例如澳洲政府在 2023年推出了全球最嚴格的規範,禁止未滿 16 歲的青少年使用包括 TikTok、Instagram 在內的所有社群媒體,以避免青少年過度沉迷、或被不良資訊影響。

相對地,歐盟則透過《數位服務法》(Digital Services Act),要求主流社群媒體必須定期揭露演算法推薦邏輯與審查標準,試圖透過監管、提高透明度來降低社群媒體對公共討論的不良影響。受歐盟啟發,台灣也曾為了處理「無法可管」的狀況,試圖推動類似的「數位中介法」,但由於尚未取得社會共識而暫時擱置。

🔮 對新型態社群媒體的想像?

而除了試圖直接改變、限制這些主流平台,亦有許多嘗試希望能夠發展出「替代品」,畢竟當初的臉書、TikTok也是橫空出世,掌握人們的注意力,在下個 20 年,有沒有不一樣的可能性?